北多摩西部二次保健医療圏は、大医療圏東京にありながら、島部を除くと都内で10万人あたりの病院数・医師数が最も少ない医療圏です。武蔵村山病院と東大和病院を中心にこの地域(東大和市・武蔵村山市:人口15万人)の医療を支えています。東大和病院では、超急性期医療を中心に、また武蔵村山病院では一般急性期を中心に補完的に医療を展開し、主にcommon diseaseをくまなく診療する方針を掲げ、地域の中核病院としての役割を担っています。また、大和会では在宅サポートセンターを設置しており、村山大和診療所の訪問診療や、介護関連施設(居宅介護、包括支援センター、老人保健施設など)での介護などを通じて、「ゆりかごから墓場まで」の医療・介護を一貫して支えています。

北多摩西部二次保健医療圏は、大医療圏東京にありながら、島部を除くと都内で10万人あたりの病院数・医師数が最も少ない医療圏です。武蔵村山病院と東大和病院を中心にこの地域(東大和市・武蔵村山市:人口15万人)の医療を支えています。東大和病院では、超急性期医療を中心に、また武蔵村山病院では一般急性期を中心に補完的に医療を展開し、主にcommon diseaseをくまなく診療する方針を掲げ、地域の中核病院としての役割を担っています。また、大和会では在宅サポートセンターを設置しており、村山大和診療所の訪問診療や、介護関連施設(居宅介護、包括支援センター、老人保健施設など)での介護などを通じて、「ゆりかごから墓場まで」の医療・介護を一貫して支えています。

一方で、西伊豆健育会病院は、西伊豆でへき地医療を支える基幹病院であり、救急医療から在宅医療までの一貫した質の高い地域医療を提供し続けています。 西伊豆健育会病院では、従来より全国多施設からの研修医を受け入れており、インターネットを使用したカンファレンスなど先進的な取り組みの中で、特色ある研修を行っています。

当プログラムでの、20万人弱の都市郊外型医療圏とへき地医療圏の異なる状況での研修を出来ることが、総合診療医の育成の上で重要な点と考えています。将来、様々な疾病を横断的に診療することを目標とする医師を目指して一緒に学びませんか。

[略歴]

北海道大学医学部(1991年卒)/北里大学医学部大学院博士課程修了(移植外科学)/The Dumont-UCLA Transplant Center,UCLA 研究員/北里大学東病院外科(肝胆膵)研究員/(財)癌研究会癌研究所病理部 嘱託研究員 レジデント/日本プライマリケア学会連合会認定医・指導医

武蔵村山病院・西伊豆健育会病院「総合診療医・家庭医」養成プログラムは、中規模医療圏とへき地医療圏の2つの異なる医療圏での医療・介護領域の総合的な研修を通して、質の高い総合診療医の育成を目指しています。

◯北多摩西部二次保健医療圏とは

大和会 武蔵村山病院・東大和病院が位置する当医療圏(人口64万人)は、巨大都市東京都にありながら島部を除くと都内で10万人あたりの病院数、医師数が最も少ない都市郊外型医療圏です。特に医療圏北部の武蔵村山市、東大和市は人口15万人を抱えながら、200床以上の病院は当2病院と国立村山医療センター(整形外科にほぼ特化)のみで、武蔵村山病院は地域中核急性期病院、東大和病院は超急性期病院としての役割を担っています。

武蔵村山病院は、急性期病棟(144床)、回復期リハビリテーション(52床)、療養病棟(104床)のケアミックス病院で、15診療科を有する地域中核病院です。 当院での内科では、各常勤医はsub-specialtyを有するが、基本的に総合内科医として、common diseaseを中心に外来・入院診療を行っています。入院患者年間1000人程度の内訳は、神経系・呼吸器系・循環器系・消化器系・腎臓系・内分泌代謝系・血液内科系・膠原病系などであり、満遍なく疾患を網羅しています。また年間1500台の救急搬送数を有する二次救急施設でもあり、総合診療医を目指す研修先としては理想的な環境にあります。

武蔵村山病院は、急性期病棟(144床)、回復期リハビリテーション(52床)、療養病棟(104床)のケアミックス病院で、15診療科を有する地域中核病院です。 当院での内科では、各常勤医はsub-specialtyを有するが、基本的に総合内科医として、common diseaseを中心に外来・入院診療を行っています。入院患者年間1000人程度の内訳は、神経系・呼吸器系・循環器系・消化器系・腎臓系・内分泌代謝系・血液内科系・膠原病系などであり、満遍なく疾患を網羅しています。また年間1500台の救急搬送数を有する二次救急施設でもあり、総合診療医を目指す研修先としては理想的な環境にあります。

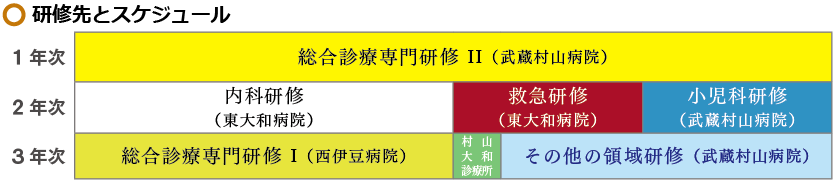

小児科(24時間小児救急)・産婦人科(年間400件の分娩)も地域の要請に応える形で、6人の小児科医、4人の常勤産婦人科医が診療にあたるほか、東大和病院 初期研修プログラム所属の1学年6名(計12名)の初期研修医が当院にも配属されるため、研修医教育にもあたります。当プログラムの基幹病院であり、総合診療専門研修Ⅱの1年間(6ヶ月ずつの分割研修)、小児科研修の3ヶ月、およびその他の領域研修6ヶ月を行います。

東大和病院は、東京都災害拠点病院として北多摩西部二次保健医療圏北部の急性期医療を支えています。25科を有し、主に24時間CAG対応可能な循環器センター、消化器センター、SCUを中心とした脳卒中・脳神経センター(東京都脳卒中急性期医療機関)・呼吸器センター、腎・泌尿器系センター、整形外科センターなどを擁し、臓器別の高度医療を展開しています。救急搬送数は年間6000台を超え、地域の救急医療にも貢献しているます。 当プログラムでは内科研修(6ヶ月)、救急研修(3ヶ月)を行います。

東大和病院は、東京都災害拠点病院として北多摩西部二次保健医療圏北部の急性期医療を支えています。25科を有し、主に24時間CAG対応可能な循環器センター、消化器センター、SCUを中心とした脳卒中・脳神経センター(東京都脳卒中急性期医療機関)・呼吸器センター、腎・泌尿器系センター、整形外科センターなどを擁し、臓器別の高度医療を展開しています。救急搬送数は年間6000台を超え、地域の救急医療にも貢献しているます。 当プログラムでは内科研修(6ヶ月)、救急研修(3ヶ月)を行います。

25年にわたり仲田和正院長を中心に静岡県西伊豆地域のへき地医療を支えてきた日本有数の病院です。救急医療から在宅医療までの一貫した質の高い地域医療を提供し続けていること、定期的なカンファレンスの継続(インターネットを通じて全国各地の病院とカンファレンスにて交流)、および長年にわたり地域医療研修医を受け入れており、地域医療の研修病院としては非常に実績があります。 当プログラムでは総合診療専門研修Ⅰの6ヶ月を行います。

25年にわたり仲田和正院長を中心に静岡県西伊豆地域のへき地医療を支えてきた日本有数の病院です。救急医療から在宅医療までの一貫した質の高い地域医療を提供し続けていること、定期的なカンファレンスの継続(インターネットを通じて全国各地の病院とカンファレンスにて交流)、および長年にわたり地域医療研修医を受け入れており、地域医療の研修病院としては非常に実績があります。 当プログラムでは総合診療専門研修Ⅰの6ヶ月を行います。

◯日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

(武蔵村山病院 1名、西伊豆健育会病院 2名)

◯日本内科学会総合内科専門医

(武蔵村山病院 3名、東大和病院 12名、西伊豆健育会病院 2名)

◯日本救急医学会専門医

(東大和病院 2名、西伊豆健育会病院 3名)

◯日本小児科学会専門医

(武蔵村山病院 5名)

評価方法

①ポートフィリオ作成(3ヶ月ごと)

②Knowledge assessment;(半年毎)

Family Practice Reviewなどを基にした50題のMCQ

③MiniCEX(Clinical Evaluation Exercise);(3ヶ月毎)

各施設指導医に依頼し、患者のやり取りをチェック

④MSF(multiple-source feedback)360度評価;(各病棟毎に)

指導医、看護師、クラーク、病棟薬剤師、患者

⑤症例報告;毎月

⑥指導医からのfeedback

Reflective activity

①Weekly Report;毎週の振り返りを指導医に提出する。

②Significant Event Analysis;(3ヶ月毎)

事例をプレゼンテーションしDiscussionする。

③Clinical Jazz(毎月)

Learning Contract(学習契約)

①各ローテーション開始時に、担当指導医と話し合い期間中に達成したい

こと、ローテーション中の義務について合意項目を記載する。

◯提出物評価

・ポートフィリオ(12例)

・症例報告(36例)

・Significant Event Analysis(12例)

◯Knowledge assessmentの6回の結果評価

プログラム責任者、各研修責任者の意見を合わせて総合的に認定する

・日本プライマリ・ケア連合学会家庭医専門医受験資格

・今後一般社団法人日本専門医機構から基本学会の一つとして

「総合診療医専門医」の資格を認定される予定