リハビリテーション科

患者さまの“その人らしい生活”を支えるために

私たちリハビリテーション室は、急性期からの早期介入を大切にし、医師・看護師・ソーシャルワーカーなど多職種と連携しながら、安全かつ効果的なリハビリを提供しています。入院中のサポートはもちろん、退院後の生活まで見すえたサポートを通して、住み慣れたご自宅や地域で安心して暮らし続けていただけるよう支援しています。

患者さま一人ひとりの人生に向き合い、チームで回復への道を支える ―

ここには、セラピストとしての確かなやりがいと成長を実感できる環境があります。

在籍スタッフ

私たちのリハビリテーションチームには、さまざまな専門職が在籍しています。それぞれの役割をご紹介します。

理学療法士

(Physical Therapist)

「立つ」「歩く」などの基本的な動作を中心に、からだの動きを支える専門職です。

作業療法士

(Occupational Therapist)

「身辺動作」や「家事・仕事・趣味」など、生活に関わる活動を支える専門職です。

言語聴覚士

(Speech Therapist)

「話す・聞く」「食べる」など、ことばと飲み込みに関わる機能を支える専門職です。

歯科衛生士

(Dental Hygienist)

口腔内の評価とケアを通じて、誤嚥性肺炎などの感染予防に取り組む専門職です。

心身のフェーズに合わせた最適な介入

集中治療室で

「動けるようになる」その一歩を

手術後や発症直後の不安に寄り添い、早期から座る・立つなどの動作を支援。寝たきりや合併症を防ぎ、自信の回復を後押しします。

入院中の病棟で

「その人らしい暮らし」への準備を

歩行・食事・トイレなど、生活動作の回復を目指し、個々のペースに合わせて支援。退院や転院、施設への移行も見据えた介入を行います。

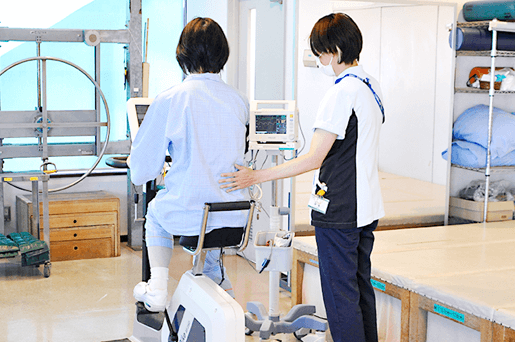

リハビリ訓練室で

それぞれの「できる」を広げる

訓練室では、体力強化や床からの立ち上がり、高次脳機能・言語訓練などを実施。専門職が連携し、目標に応じた支援を行います。

気になる症状から探す

整形外科:骨折や関節の機能回復

転倒や事故による外傷や骨折、脊椎や関節の病気では、痛みや痺れを伴い、動くことへの不安や生活への影響が大きくなります。

必要時、カラーやコルセット、装具を活用しながら手術直後から積極的に動き始めることで、二次的な障害を防ぎ、回復へとつなげます。

対象となる病気・けが

大腿骨頚部骨折

橈骨遠位端骨折

頚椎症

腰椎圧迫骨折

どんなリハビリがありますか??

歩行訓練

けがや手術の直後から、痛みや体重のかけ方を調整しながら、歩行や移動の練習を始めます。松葉杖や歩行器を使い、平地だけでなく階段昇降も行い、退院後の生活に備えます。

関節可動域訓練

膝や股関節の手術後は、関節が硬くならないよう早期から動かすことが大切です。ベッド上でも、セラピストがゆっくりと関節を動かし、回復を支えます。

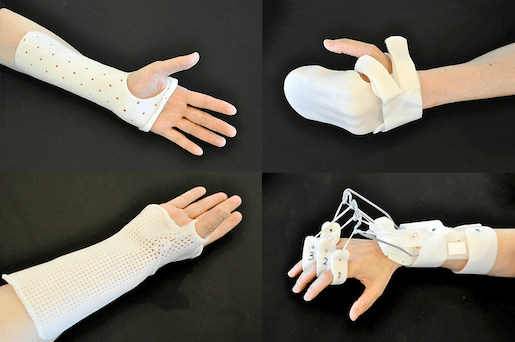

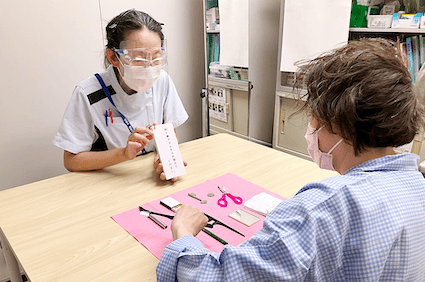

ハンドセラピィ

手の骨折や腱のけがなどでは、細かな動きが難しくなることがあります。

東大和病院では、手の機能回復をめざす「ハンドセラピィ」を行っており、必要に応じて、手の形や症状に合わせたオーダーメイドのスプリント(手の装具)を作製し、回復をサポートします。

リハビリ+機器で効率アップ

術後の状態や回復段階に合わせて、関節をやさしく動かす機器や、筋肉や関節まわりを温めてほぐす超音波装置などを活用しています。安心して取り組めるよう工夫しながら、より効果的なリハビリを提供しています。

CPM(持続的他動運動装置)

超音波治療器

脳血管疾患:動作・言葉・思考の回復支援

脳梗塞や脳腫瘍の手術後には、体がうまく動かせない、言葉が出にくいなどの症状があらわれることがあります。

こうした後遺症と向き合いながら、もう一度「自分らしく過ごす」ために、リハビリで日常生活の力を少しずつ取り戻していきます。

対象となる病気・けが

脳梗塞

脳出血(くも膜下出血)

慢性硬膜下血腫

脳腫瘍

どんなリハビリがありますか??

歩行訓練

発症直後からの立位・歩行練習により、荷重感覚や姿勢反射を促し、意識や身体機能の回復を早めます。早期リハビリは廃用や合併症の予防にもつながります。

日常生活動作(ADL)訓練

食事・着替え・トイレ・洗顔・入浴など、日々の暮らしに欠かせない動作を、できるだけ自分で行えるよう工夫を重ねながら支援します。環境設定や動作の工夫を取り入れながら、少しずつ「できること」を広げ、退院後の生活につなげていきます。

嚥下評価・訓練

意識障害や麻痺による嚥下障害があると、誤嚥や栄養障害のリスクが高まります。発症直後から、水飲みテストなどを用いて、安全に食事ができるか評価・訓練を行います。

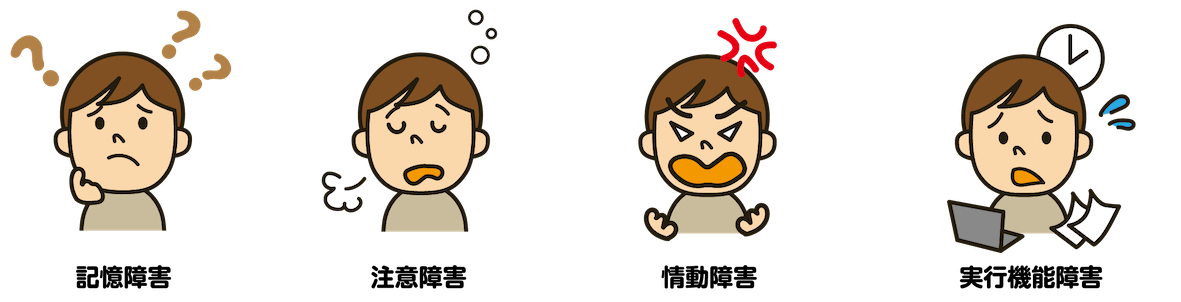

高次脳機能障害に対する評価と介入

脳の損傷により記憶力や注意力、段取り力などが低下することを高次脳機能障害といいます。外見ではわかりにくく、本人の自覚も乏しいことがあり、家庭や社会生活でのすれ違いが生じやすい特徴があります。検査や訓練を通じて生活への適応をサポートします。

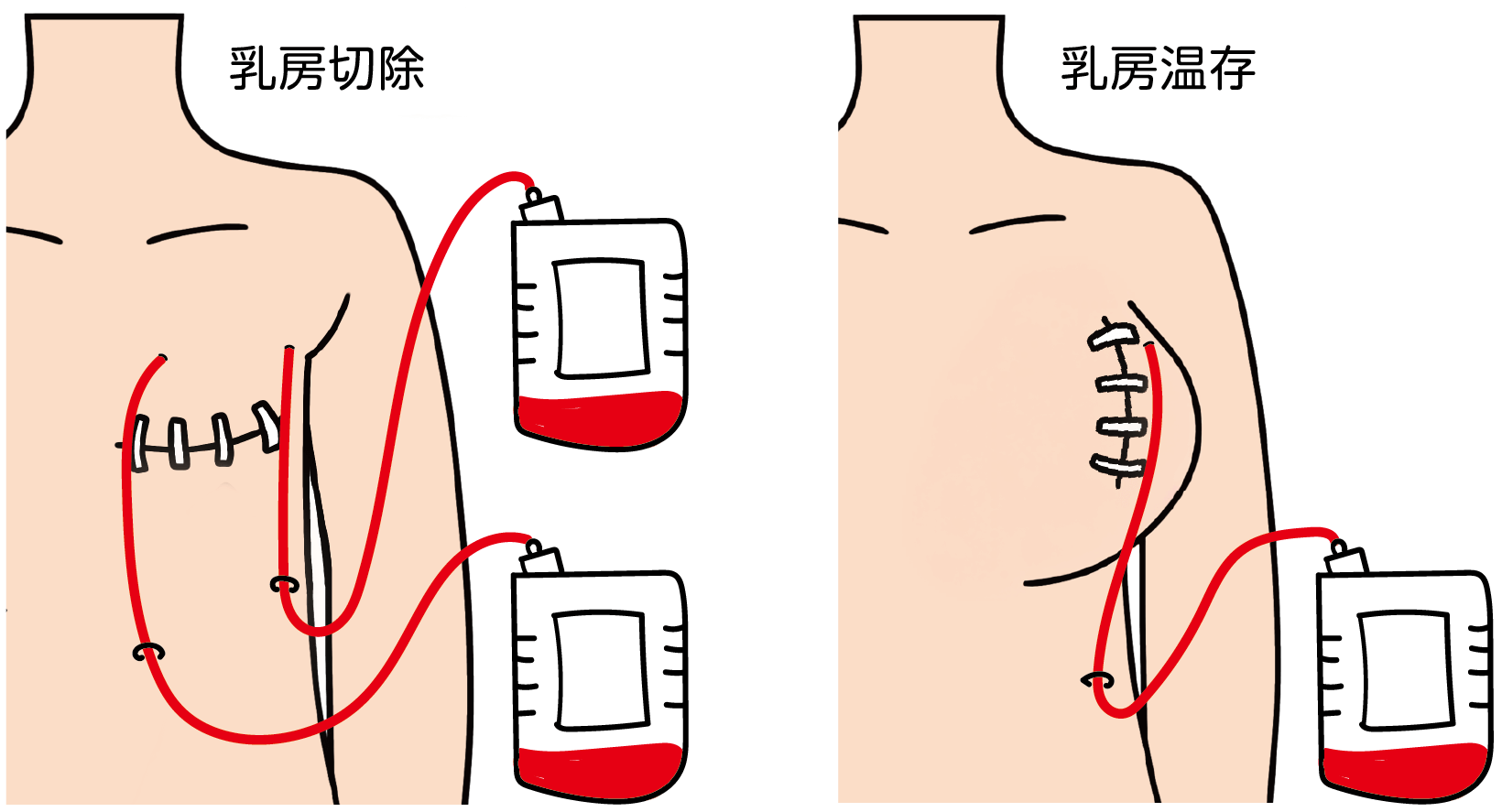

乳腺科:術後の動作と心身のケア支援

乳がんは女性のがんの中では最も頻度が高い疾患です。 当院では、術前から作業療法士が医師・看護師と連携し、手術翌日から肩や腕の動き・むくみ・日常生活に向けた支援を開始します。退院後の生活や社会復帰に向けて、無理なく丁寧にサポートします。

どんなリハビリがありますか??

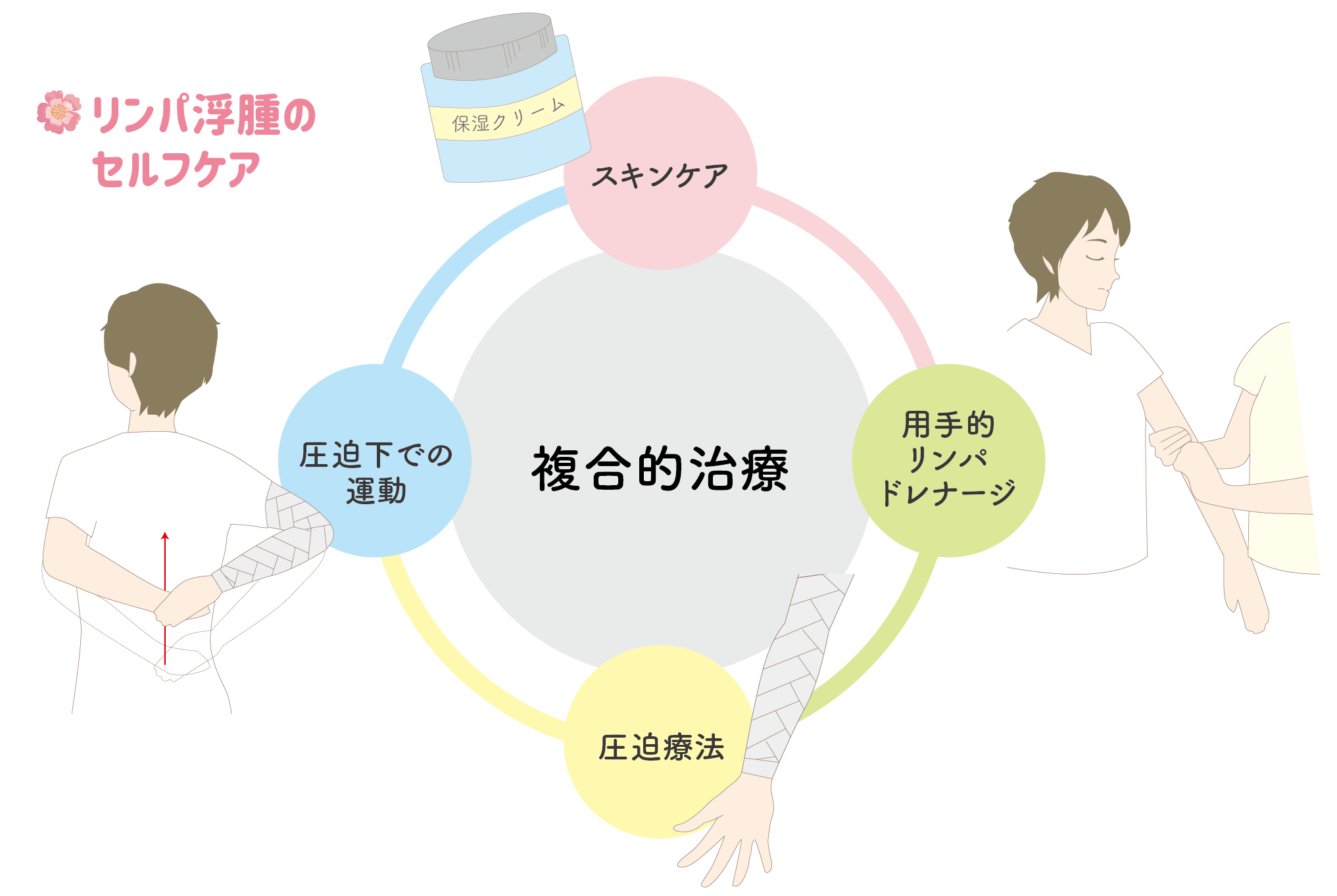

リンパ浮腫の予防

ドレーンは、術後にたまるリンパ液や血液を排出し、腫れや感染を防ぐために使われます。創部の治癒を助け、リンパ浮腫の予防にもつながります。

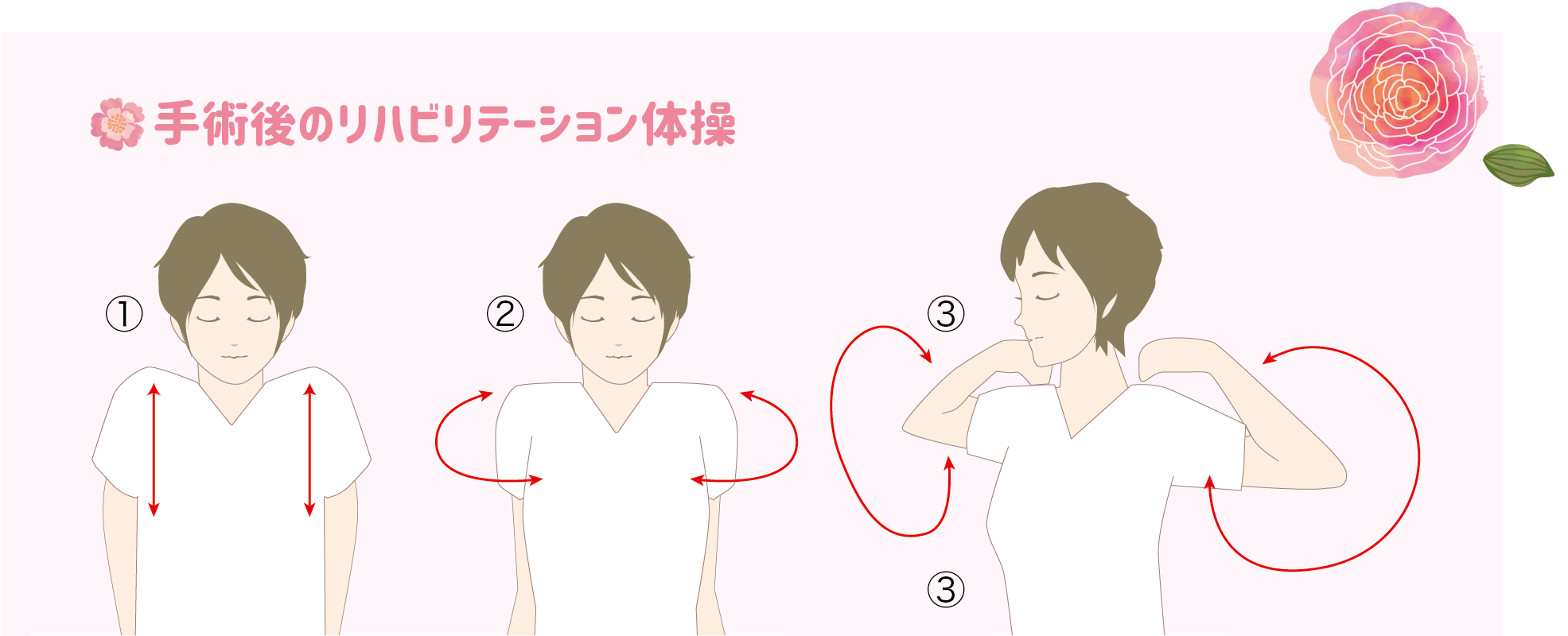

機能性と審美性

術後は肩の動かしづらさが出やすく、放置すると日常生活に支障が出ることも。肩の動きとともに皮膚の柔らかさも保つことで、退院後の見た目や回復にもつながります。

乳がんリハビリテーションハンドブック

乳がんの治療に向けて安心して備えられるよう、手術前後の過ごし方やリハビリ、体操、生活上の注意点、リンパ浮腫、下着の選び方などをわかりやすくまとめたハンドブックをお渡ししています。(一部をご紹介)

セルフチェックの手引き

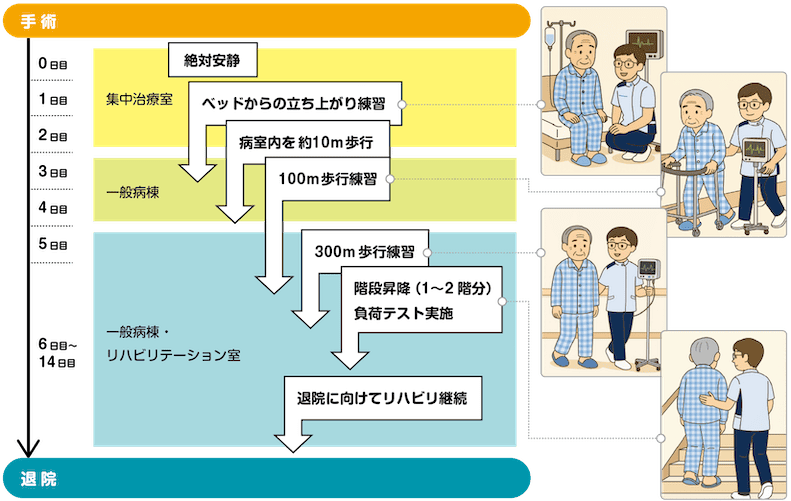

循環器科:入院中の体力回復と再発予防を支援

心筋梗塞や心不全の治療後は、「また発作が起きたら」と不安を抱える方も少なくありません。 入院時には安心して治療に臨めるよう、しおりを用いて生活の見通しを共有し、感染予防・体重・内服などの日常管理も含めた心臓リハビリで、退院後の暮らしに繋げます。

対象となる病気・けが

心筋梗塞

狭心症

大動脈解離

心不全

どんなリハビリがありますか??

歩行訓練(生活動作の再獲得)

早期に離床し、少しずつ動けるからだを取り戻すことで、トイレ動作など日常生活への復帰に向けた準備を進めます。心身の回復と自信の積み重ねを大切にしています。

エルゴメーター(安全な運動負荷)

心電図で心拍やリズムを確認しながら、安全に運動強度を調整します。心機能の安定や体力回復、再発予防に効果的なリハビリです。

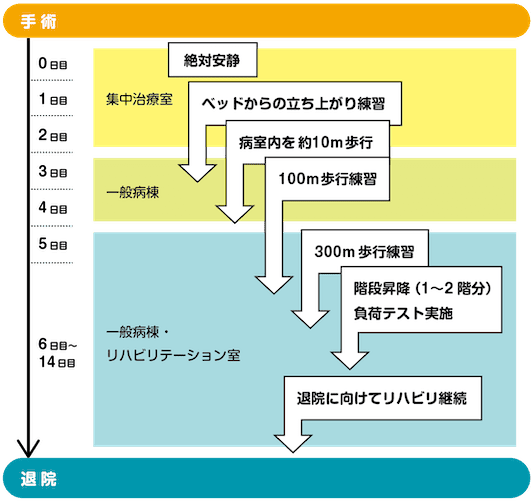

手術後のリハビリテーションのながれ(個人差があります)

その人らしい日々を、地域と家族とともに支える支援

認知症と診断されても、安心して暮らし続けられるように。入院・外来ともに多職種が連携し、生活力・身体機能・ご家族の支援力まで含めて評価。これからを見据えた提案と支援を行います。

症状は人それぞれ 〜認知症のタイプ〜

アルツハイマー型

もの忘れから始まり、徐々に判断力や理解力も低下します。

血管性(脳卒中の後遺症として)

脳卒中のあとに見られ、記憶や動作、感情面にムラが出やすいのが特徴です。

レビー小体型

幻視や手足のこわばりがあり、症状の波が激しいことがあります。

前頭側頭型

感情や行動が変わりやすく、社会的なルールを守れなくなることもあります。

もの忘れ外来「脳の健康診断」

MRI検査とあわせて、記憶や注意力のほか、視覚・聴覚・平衡感覚・手足の動きなどを確認し、脳の状態と生活面を確認しています。

どんなリハビリがありますか??

ユマニチュードの技法を取り入れた関わり

入院による環境の変化に混乱しやすい認知症の方に対し、私たちはユマニチュードの技法を取り入れた関わりを実践。安心感を大切に、信頼関係を築きながら、食事やリハビリへの参加をやさしく支援しています。

見る:目を合わせ、やさしい視線で安心を届けます

話す:穏やかで前向きな言葉を選びます

触れる:あたたかく包み込むような手で関わります

立つ:自分の足で立つ力を大切にします

リハビリの目的と効果

- 不安や混乱をやわらげる

- 拒否や抵抗を減らし、リハビリへの意欲を引き出す

- 安心感や信頼関係を築く

- 自尊心を守りながら、生活への一歩をサポート

嚥下・言語:飲み込み・ことばの回復支援

嚥下障害や失語症などに対し、言語聴覚士が中心となり、飲み込みの評価、構音訓練、食形態の調整などを行い、安心して食べる・話すを支援します。

どんなリハビリがありますか??

嚥下評価

水分を飲み込む音やタイミングを確認し、安全に飲み込めているかを評価します。誤嚥を防ぎ、無理のない食事再開につなげる大切なリハビリです。

標準失語症検査(SLTA)

言葉の理解や話す力、書く・読む力などを多面的に評価します。失語のタイプや程度を把握し、一人ひとりに合ったリハビリ計画を立てるための大切な検査です。

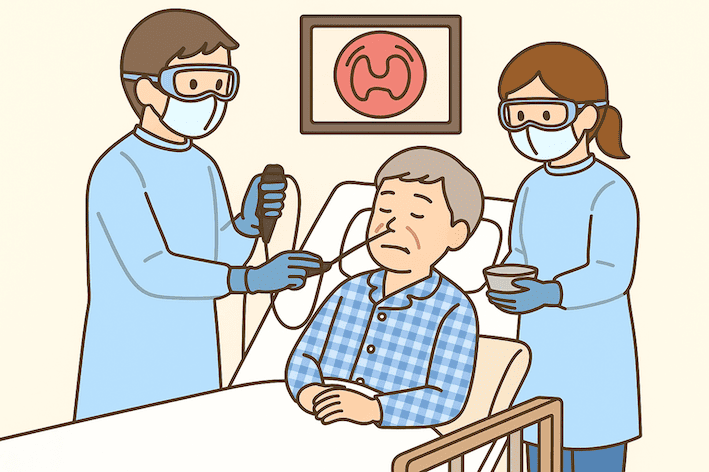

嚥下内視鏡検査(VE)

鼻から内視鏡を入れて、のどの動きや飲み込みの様子を直接観察します。食べ物や飲み物が気道に入っていないか、安全に飲み込めているかを確認します。

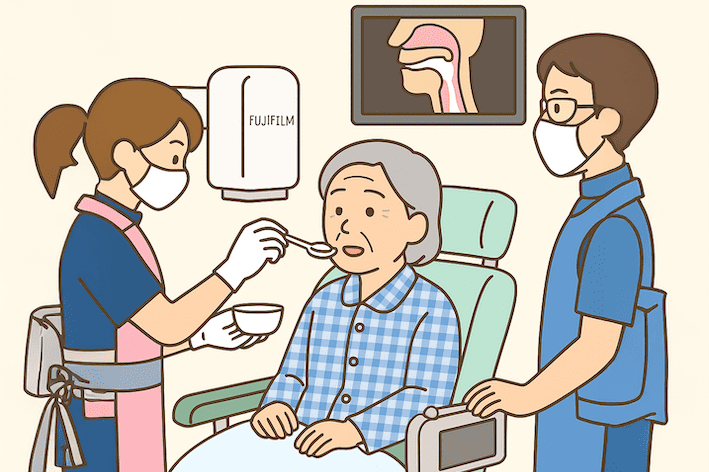

嚥下造影検査(VF)

造影剤を混ぜた飲み物や食べ物を使い、レントゲンで飲み込みの様子を確認します。食道への流れや誤嚥の有無などを、映像で詳しく評価します。

リハビリテーションアプローチ

発音・発声の練習

声の出し方や舌の動き、呼吸の仕方を鏡で確認しながら練習します。言葉が伝わりやすくなるよう、一人ひとりの症状に合わせて発音を整えていきます。

歯科衛生士による口腔ケア支援

口腔内を丁寧に確認し、歯のぐらつきや義歯、歯ぐきの状態をチェック。誤嚥性肺炎を防ぎ、安全に食事をするために欠かせない大切なケアです。

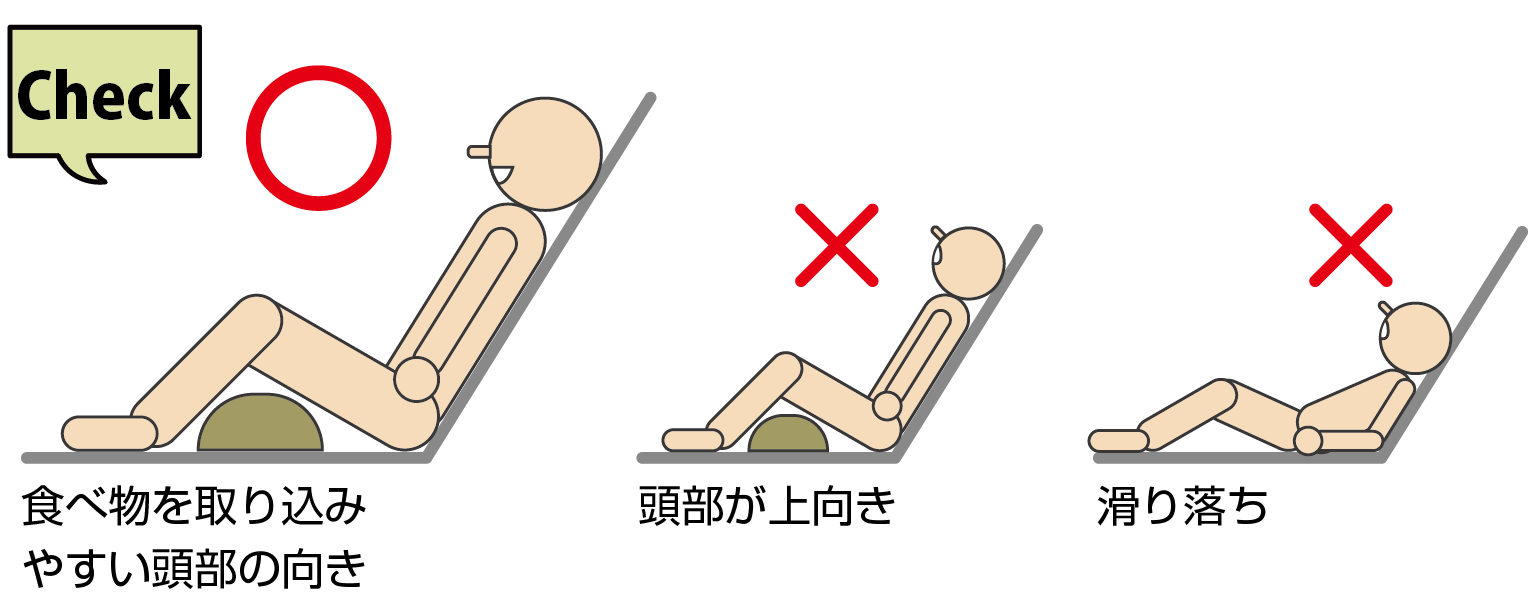

食事を摂る際の姿勢調整

たとえベッド上での食事でも、誤嚥を防ぐために姿勢の調整は欠かせません。安全に食事をとっていただけるよう、正しい姿勢づくりを大切にしています。嚥下トレーニング中の座位姿勢で、体幹が左右にずれてしまう場合、安定した座位を保つための工夫が必要です。ベッド上で行う場合は、クッションや掛け布団を丸めて身体の傾きを調整しています。

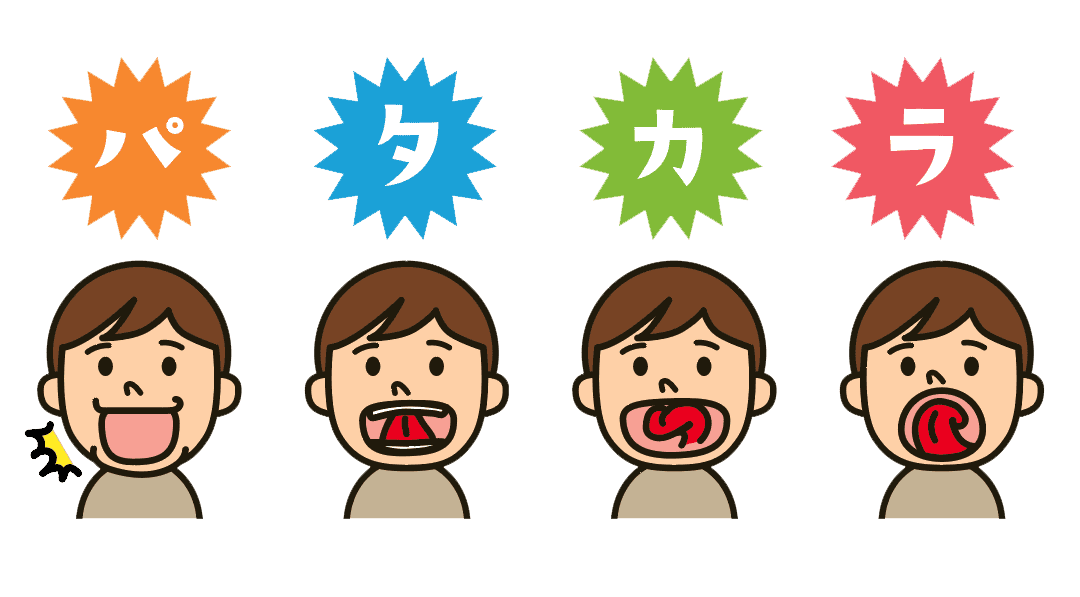

発音・発声の練習

「パ・タ・カ・ラ」と発音することで、唇・舌・のどの筋肉をバランスよく鍛える体操です。

食べる・話すなどの機能維持や誤嚥予防に役立ちます。

はっきり、できるだけ早く発音することで、より効果が高まります。